“Como é na democracia – 1

Por Fernão Lara Mesquita

Hoje, 5 de novembro, é dia de eleições nos EUA. Nada de

muito importante. Alguma coisa está sendo votada pelo povo quase todos os dias

lá. Tem as eleições de calendário (de 2 em 2 anos), tem votações para retomar

mandatos (recall), desbancar juízes (dois anos atrás West Virginia cassou os

cinco da sua suprema corte), aprovar ou reprovar leis ou decidir outras

questões pontuais de interesse de um ou mais distritos eleitorais.

Lá cada cidade pode escolher o tipo de governo que quer ter.

A maioria nem tem mais prefeito. Tem um CEO e uma espécie de diretoria

(council) de profissionais para cuidar de cada área importante, como

abastecimento de água, saneamento, segurança, agricultura, zoneamento, etc.

Cada cidade é livre para decidir quais quer ter. Cidades e Estados elegem

“secretários de Estado” cuja única função é organizar essas eleições,

“deseleições” ou votações localizadas convocadas pelos cidadãos.

A de hoje [5 de novembro] vai eleger governadores e renovar

algumas dezenas de cargos executivos em 8 Estados e dezenas de municípios.

Tomando carona nas cédulas, como ocorre em toda eleição por lá, 32 leis de

iniciativa popular de alcance estadual e 141 de alcance municipal estão

qualificadas para pedir um “sim” ou um “não” dos eleitores na de hoje.

Eis alguns exemplos:

Washington convocou o Referendo 88 para modificar a

legislação estadual de “ações afirmativas”. É uma rara iniciativa popular para

vetar outra iniciativa popular. A I-1000 conseguiu em 2018 assinaturas

bastantes para ser submetida ao Legislativo estadual, que a aprovou num

processo de Iniciativa Indireta (leis que nascem na rua e acabam aprovadas no

Legislativo). Como o eleitor é a fonte suprema do poder, o Referendo 88 quer

derrubar, agora no voto direto, o que o Legislativo local aprovou “contra o

princípio que proíbe o Estado de discriminar seus empregados ou os

destinatários dos seus serviços por raça, gênero ou nacionalidade”. Nada de

STF. O povo vai decidir o que quer.

A Iniciativa Popular 976, também de Washington, proíbe a

cobrança de taxa superior a US$ 30 (sim, trintinha...) para o licenciamento de

veículos de menos de 5 toneladas.

A Proposição CC, no Colorado, quer autorizar o Estado a

gastar acima do teto estabelecido para transporte e educação. Hoje o Estado é

obrigado a devolver aos contribuintes todos os gastos que ultrapassarem esse

teto definido anualmente com base na inflação. Esses limites são estabelecidos

na Tabor (Taxpayer Bill of Rights) uma iniciativa pioneira do Colorado que em

1992 instituiu com a aprovação de 19 leis de iniciativa popular limitando

drasticamente a liberdade do Estado de criar ou alterar impostos sem consulta

no voto a quem vai pagá-los, a primeira “Carta de Direitos dos Contribuintes”

do país. Desde então esse pacote foi copiado por dezenas de Estados.

Ainda no Colorado, um dos sete Estados mais sujeitos a seca

do país, estará nas cédulas a Proposição DD, que legaliza casas de apostas em

esportes cobrando 10% de imposto dedicado a obras contra a seca.

A Pennsylvania vai decidir a adoção ou não do pacote de leis

contra o relaxamento de prisão e penas alternativas para criminosos sem a

participação das famílias das suas vítimas nas audiências onde são decididas,

conhecido como Marsy’s Law. A campanha foi lançada nos anos 90 pelo irmão de

uma moça assassinada cuja mãe teve um colapso dentro do tribunal que aliviou a

pena do assassino de sua filha após poucos anos de reclusão. Doze Estados já

adotaram esse pacote, que está qualificado para subir também às cédulas de

Wisconsin na eleição presidencial de 2020.

A Proposição n.º 4 do Texas pretende emendar a Constituição

estadual para tornar virtualmente irreversível a proibição de cobrança de

imposto de renda sobre pessoas físicas, que já vigora por lá.

No âmbito municipal tem especial interesse a Proposição 205

de Tucson, Arizona, que pode declarar-se Cidade Santuário de Imigrantes, contra

a política oficial de Donald Trump (sim, o zé-povinho manda mais também que o

presidente). A lei, se aprovada, proíbe a polícia local de interpelar pessoas

sobre sua condição de imigração ou que agentes federais ajam nesse sentido em

seu território.

A Questão Municipal n.º 1 será apreciada pelos eleitores da

cidade de Nova York alterando o sistema local de eleições. Em vez de turnos

sucessivos, os eleitores poderão inscrever cinco nomes em ordem de preferência

em suas cédulas para diversos cargos de funcionários eleitos. Se aprovado, NY

será a jurisdição mais populosa a adotar esse sistema.

São Francisco avaliará a Proposição F, restringindo contribuições

de empresas com interesse relacionados a leis de zoneamento para campanhas para

prefeito, promotor público e outros cargos. A lei também estabelece novas

condições de disclosure (informação ao eleitor) para contribuições de campanha.

Da reforma da escola do bairro ou a construção de uma nova

ponte até temas como esses acima, tudo lá é decidido no voto por quem paga a

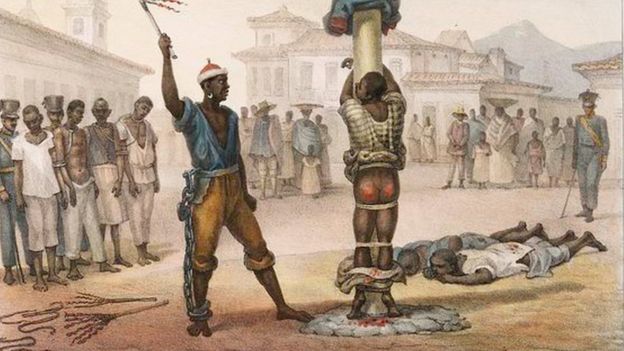

conta. Na virada do século 19 para o 20, saindo de uma guerra civil e

enfrentando um amplo processo de disrupção introduzido pela urbanização

desordenada e a corrupção desenfreada decorrente do conluio entre donos de

ferrovias (a “rede” de então), políticos e empresários corruptos pelo domínio

monopolístico de setores estratégicos da economia, os americanos importaram da

Suíça as ferramentas de controle dos representantes eleitos com que

desinfetaram sua política e domaram os famigerados “robber barons” com uma

inteligente legislação antitruste que defendia o consumidor impondo níveis

mínimos de concorrência. Vêm, desde então, reformando sua democracia “no voto”

um pouco a cada dia, a única maneira possível de gerenciar a vida de um país de

diversidade continental num mundo mutante.

Se o seu jornal ou a sua TV nunca lhe contou que isso existe

nem mostrou como funciona, atenção: você está sendo traído.”

----------------------------

“Como é na democracia – 2

Por Fernão Lara Mesquita

O primeiro artigo desta série mostrou com exemplos da

eleição de terça passada (5/11) como os americanos decidem no voto tudo o que

afeta a sua vida, num processo permanente de reformas de iniciativa popular.

Como garantem a segurança e a legitimidade desse processo?

A primeira preocupação dos Fundadores, fugitivos de uma

Europa onde qualquer um podia ter seus bens confiscados ou até perder a cabeça

apenas porque sua majestade acordou de mau humor, foi tornar invulneráveis o

cidadão comum e os frutos do seu trabalho com regras tão simples, econômicas e

transparentes que pudessem ser compreendidas até pelo menos ilustrado dos

mortais.

O resultado é uma obra-prima sem precedentes nem sucessores

na História do mundo, tão solidamente amarrada a verdades indestrutíveis por

argumentos que desde então só pôde ser desafiada pela violência. Física

primeiro, intelectual agora, quando os inimigos da democracia tratam de

destruir o próprio conceito de verdade, o que é o reconhecimento último da

identificação perfeita que veem entre uma coisa e outra.

As instituições americanas distinguem “direitos negativos” de

“direitos positivos” e estabelecem uma hierarquia entre eles. Só os direitos

negativos, “naturais e reconhecidos pelos homens de todos tempos”, estão

inscritos na Constituição federal, aos quais todos os outros estão

subordinados. São eles os que decorrem da inviolabilidade da pessoa e,

portanto, exigem que seu beneficiário não seja sujeitado por atos do governo ou

de outras pessoas para tê-los satisfeitos: o direito à vida (e à legitima

defesa), à propriedade (ao produto do seu trabalho), à liberdade de crença, de

pensamento e de expressão, etc.

São direitos positivos (artificiais) os que requerem aportes

de recursos de outras pessoas, diretamente ou através do governo, para que o

seu beneficiário possa desfrutá-los: o direito a um determinado nível de vida,

à educação, à moradia, à estabilidade no emprego, a salários e aposentadorias

privilegiados, etc.

Como todo direito positivo viola o direito negativo de todos

de não ser expropriado, estes só podem ser instituídos numa democracia mediante

o consentimento explícito (no voto) de quem vai pagar por eles. Por isso, lá,

tais direitos só podem ser inscritos em leis e Constituições estaduais ou

municipais depois da aprovação, no voto, da comunidade interessada.

Para que esse processo pudesse tornar-se operacional numa

democracia na qual “todo poder emana do povo”, que, pela extensão do território

envolvido, tem de ser necessariamente “exercido por seus representantes

eleitos”, definir as regras para tornar essa representação a mais fiel possível

é a tarefa mais essencial de todo o conjunto.

Nasce daí o sistema de eleição distrital puro. Nele o

tamanho de cada distrito eleitoral é dado pela divisão do número de habitantes

pelo número de representantes desejados em cada órgão de representação. A menor

célula é o bairro, que elege o conselho diretor da escola pública local. A

maior, o distrito federal, que elege um deputado federal. Com 340 milhões de

habitantes e 435 deputados, cada distrito federal tem, lá, aproximadamente 780

mil habitantes. Cada distrito federal incorporará um determinado número de

distritos estaduais, que incluirão uma soma de distritos municipais, por sua

vez resultantes de uma soma de distritos escolares. Todos são desenhados sobre

o mapa real de distribuição da população e só podem ser alterados em função do

que o censo apurar a cada dez anos.

Como cada candidato só pode se oferecer aos eleitores de um

distrito, todo representante eleito sabe exatamente, pelo endereço, quem é cada

um dos seus “donos”.

Ao longo do primeiro século depois da Constituição de 1787,

com a memória ainda viva do poder dos reis, prevaleceu a preocupação dos

Fundadores de blindar os representantes eleitos contra tentativas do Executivo

de dominá-los. Foi um erro fatal. Intocáveis enquanto durasse o mandato, não

demorou para que se corrompessem a ponto de quase destruírem a jovem

democracia.

Na virada do século 19 para o 20, com o país tão podre

quanto está o Brasil hoje, eles importaram as ferramentas de controle usadas na

Suíça que tornam os representantes eleitos sujeitos à reconfirmação da

confiança dos eleitores a qualquer altura do mandato. Os direitos de retomada

de mandato, iniciativa legislativa e referendo das leis dos Legislativos foram

o “pé de cabra” com que outros direitos foram sendo arrancados ao “Sistema”.

Despartidarização das eleições municipais e eleições primárias acabaram com a

força dos caciques políticos e eleições de retenção de juízes jogaram por terra

a resistência do Judiciário.

O princípio operacional é sempre o mesmo. Como todo

representante tem “donos” conhecidos e toda lei tem um alcance determinado, até

o nível estadual leis e representantes podem ser desafiados por qualquer

cidadão. Se colher o número estipulado de assinaturas no seu distrito (em geral

de 5% a 10% dos eleitores), é convocada nova eleição no distrito para retomar

um mandato, rejeitar ou aprovar uma lei, propor ou recusar uma obra ou uma

despesa pública específica. Tudo direto, preto no branco, com cada cidadão com

sua pequena parcela de poder e nenhum indivíduo ou “movimento social”

autorizado a decidir pelos outros. Desde então o contribuinte é quem decide que

nível de imposto e remuneração dos servidores é justo, a vítima é quem decide

qual a punição suficiente para cada crime e assim por diante. Os

aperfeiçoamentos são introduzidos dia após dia, voto após voto, como mostraram

os exemplos da eleição da semana passada.

Longe dos olhos, longe do coração. A medida da eficácia do

sistema é a quantidade de liberdade, dinheiro, saúde, segurança e inovação que

sobram por lá e faltam lancinantemente nos países que, isolados pela língua e

tolhidos na sua capacidade de visão à distância (tele-visão), são mantidos

ignorantes da única versão de democracia que põe o povo de fato no poder, e

continuam vivendo numa condição medieval de insalubridade institucional.”