“Farinha pouca, meu pirão

primeiro

Por Elena Landau

Já tinha passado dos 40 anos

quando resolvi fazer uma segunda faculdade. Busquei uma outra área, o Direito.

A economista, que olhava contratos de concessão como algo bem objetivo, com

poucas margens para dúvidas, aprendeu no Direito que havia muita subjetividade na

interpretação de cláusulas e conceitos. A insegurança jurídica, e regulatória,

é muitas vezes apontada como uma das principais causas do baixo investimento

privado em setores como infraestrutura, cujo retorno se dá no longo prazo e

depende da aplicação correta das cláusulas contratuais. Reduzir esse risco não

tem sido fácil.

Por sua vez, meus colegas do

Direito não gostavam muito do curso de Economia que eram obrigados a

frequentar. Reclamavam dos gráficos, das equações e, especialmente, da sua (in)

utilidade para futuros advogados. Apaixonada pela minha profissão, resolvi,

então, retomar a vida de professora e fui dar aula de Economia para o Direito.

A primeira aula dava a base de todo o curso. Gráficos de juros, moeda e câmbio

foram colocados de lado e no lugar apenas duas perguntas deveriam ser

respondidas em todos os exercícios: quanto custa e quem paga a conta?

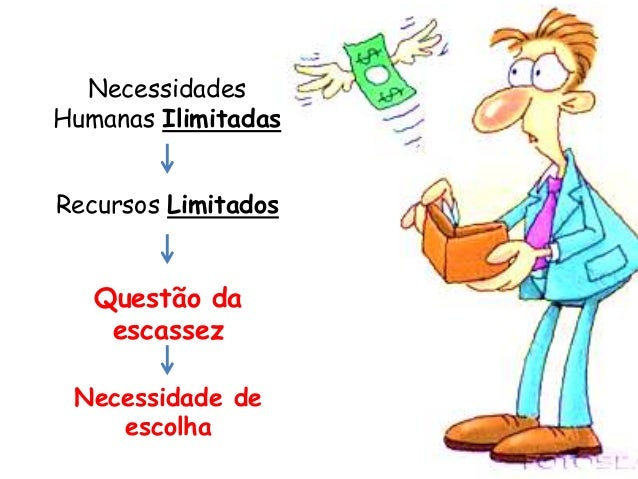

Com base em conceitos econômicos

simples, sentenças e acórdãos eram analisados, sempre com o mesmo olhar: o que

dizia o contrato e a lei; o porquê da necessidade de regulamentação; e, a

depender da decisão, sobre quem recaia o ônus. No curso, a ideia de restrição

de recursos era a mais relevante a passar.

A análise econômica do Direito é

importante. Pela regra do regimento interno do STF, assistentes dos ministros

devem ser bacharéis em Direito. Não há previsão para assessoria de economistas,

que poderiam ajudar a responder quem paga a conta.

Há poucos dias, o presidente do

STF, ministro Dias Toffoli, requisitou uma reunião com o ministro Guedes para

defender que o Judiciário não seja obrigado a cumprir o limite estabelecido

pelo teto de gastos. O teto ajudou a melhorar expectativas, reduzir juros, e,

mais importante, mostrar à sociedade que escolhas precisam ser feitas. Que o

espaço para políticas públicas está limitado pela capacidade do governo em se

financiar, seja via impostos, seja via dívida.

No apagar das luzes de 2019, o

Executivo usou uma brecha na lei do teto – pela regra não é contabilizada a

capitalização de estatais não dependentes – e aportou quase R$ 10 bilhões em

três empresas, expandindo gastos primários. Uma iniciativa ruim que termina por

estimular outros segmentos a pedir tratamento especial. O teto deve ser mantido

para todos.

Com a gravidade da crise fiscal –

são seis anos seguidos de déficit primário – os economistas estão preocupados

com as decisões judiciais que afetam diretamente as contas públicas,

especialmente as do STF, a última instância. A preocupação é legítima. Os

exemplos dos últimos anos são muitos. Vão desde a suspensão do programa de

privatização, em decisão monocrática de Lewandowski, que contrariava

entendimento da própria Corte, ao enfraquecimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF) e, agora, o questionamento do próprio teto dos gastos impostos pela

EC 95/2016. Há hoje no STF sete ADIs (ações diretas de inconstitucionalidade)

contra o teto. É preciso estar atento.

Casos de liminares para suspender

a execução de garantia pela União são frequentes. Estados e municípios alegam a

impossibilidade de cumprir com os termos do acordo feito com o Tesouro e a

própria LRF. Raramente, o magistrado se pergunta como se chegou a essa situação

de calamidade. Sem olhar para o todo, acabam, sem intenção, incentivando

políticas de gastos irresponsáveis. Hoje, 11 Estados estão com gastos de

pessoais acima de 60% da receita líquida, que é o limite previsto pela LRF, e

20 estão acima do limite prudencial de 57%. Assim, uma das mais importantes

iniciativas para controlar as contas públicas foi perdendo sua eficácia ao longo

dos anos.

Recentemente, Toffoli, em

julgamento da ADI 6257, concedeu liminar liberando o subteto para funcionários

de Estados e municípios. Bate de frente com os esforços que alguns

governadores, especialmente na gestão dos gastos de pessoal, vêm fazendo para

reverter um quadro de terra arrasada que receberam.

O ministro escolheu sua

prioridade: igualar salários de professores universitários estaduais e

federais. Outros ministros poderão escolher as suas. E, aos poucos, os

controles vão sendo esgarçados. Abrir exceções para quem tem acesso ao sistema

judiciário prejudica os que estão fora dele, exatamente os que mais precisam de

recursos públicos. “